第732号 2021 (R03) .07発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和3年7月

本号の内容

§被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性

秋田県北秋田地域振興局農林部

主査 松田 英樹

(元所属 秋田県農業試験場)

§土のはなし−第3回

よい土の条件 物理的性質−その2

土の硬さはどのようにしてきまるのか

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

被覆肥料「Jコート」の水稲に対する

全量基肥施用の効果と被膜崩壊性

秋田県北秋田地域振興局農林部

主査 松田 英樹

(元所属 秋田県農業試験場)

1.はじめに

被覆肥料は,尿素等を樹脂や硫黄でコーティングした肥料であり,窒素の溶出をコントロールすることができることから,作物の生育に合わせた養分供給や肥料成分の利用率の向上,肥料の施用回数の削減による省力化を可能にする機能的な肥料として多くの作物生産に用いられている1)。一方,被覆肥料の被膜は自然環境で生分解性や光分解性があるものの全ての被膜の分解には時間を要するため,水稲作では肥料成分が溶出した後,残った被膜が代かき水とともに水系に流出することが懸念されている。そのため,被膜の系外流出の防止に向けた生産者への注意喚起に加え,自然環境下での被膜の分解性の向上や使用する樹脂量の削減などの技術開発をより一層進める必要がある2)。

このような背景を受け,近年,被膜の系外流出の抑制に寄与すると期待される被膜崩壊性の高い被覆肥料「Jコート」が新たに開発された。本研究では,2019年と2020年に「Jコート」の窒素溶出パターンや水稲の生育及び収量に及ぼす影響,水稲1作後の被膜崩壊率を明らかにしたので報告する。

2.方法

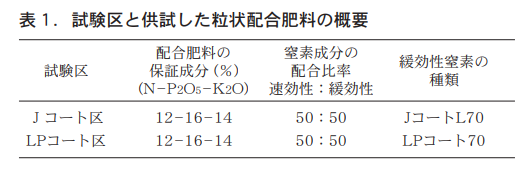

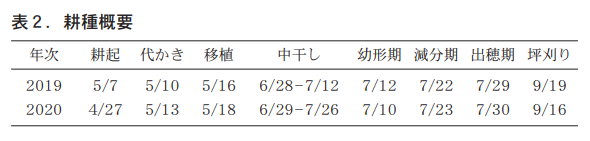

試験は秋田県農業試験場(秋田県秋田市雄和相川)の水田ほ場(土壌条件;グライ低地土(幡野統))で行った。供試品種は「あきたこまち」とした。試験区はJコート区及びLPコート区を各3連設置し,水稲の栽培試験に供試した肥料は,JコートL70及びLPコート70を含む粒状配合肥料である(表1) 。2019年は耕起前の5月6日に,2020年は耕起後代かき前の5月11日に10kgN/10aを全層施肥した。栽植密度は2019年が21.3株/㎡,2020年が22.3株/㎡であった。耕種概要は表2のとおりである。

窒素溶出率は,肥料原体1gを入れた不織布を施肥日にほ場の地表面に静置し,耕起,代かき及び移植時を除いて田面から5cmの深さに埋設(2019年5連,2020年3連)した。

ほ場の地温は,施肥から坪刈りまで温度記録計(商品名:おんどとりTR-71wf型,(株)T&D製)で5cm深を1時間間隔で測定した。

被覆肥料の被膜崩壊率は,肥料原体(JコートL70及びLPコート70)を2019年は100g,2020年は50gをそれぞれ入れたメッシュ袋を田面下5cmに3連で埋設し,水稲1作を経た約6ヶ月後と約11ヶ月後に掘り出し,洗浄及び乾燥後,供試肥料に外圧を加えて評価する砂中崩壊性試験(JCAM法)により被膜崩壊率を調査した。ここでの外圧は施肥の翌年度の耕起時にかかる圧力を想定したものである。

3.結果

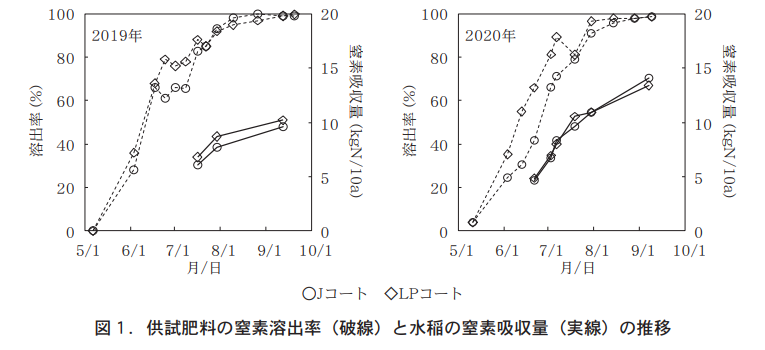

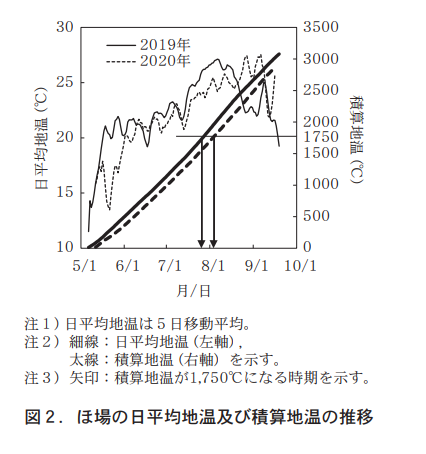

JコートL70の窒素溶出のスピードは,2カ年ともLPコート70よりも遅い傾向にあった。窒素溶出率が80%以上となったのは,LPコート70では2カ年とも7月上旬であったのに対して,JコートL70では2019年は7月中旬,2020年は7月下旬であった(図1)。ほ場の日平均地温に基づき推測される溶出率が80%となる時期(日平均地温が積算で1,750℃となる時期)は,いずれの供試肥料とも2019年では7月下旬,2020年では8月上旬となったため,両年の窒素溶出は早い傾向にあった(図2)。

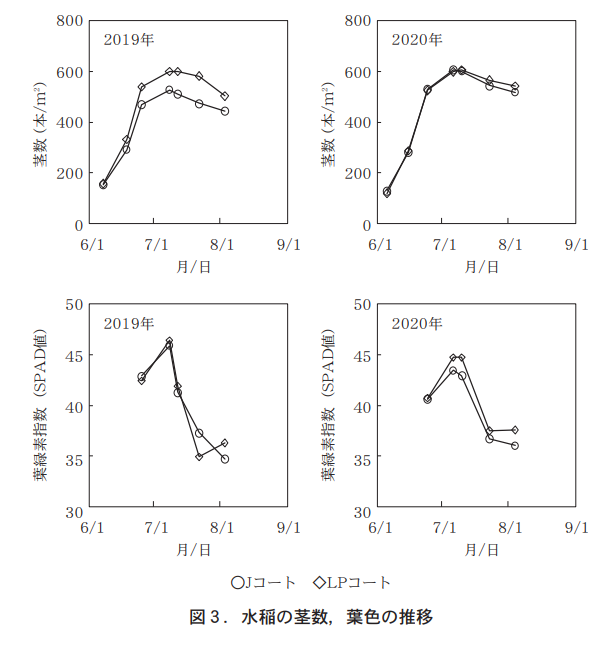

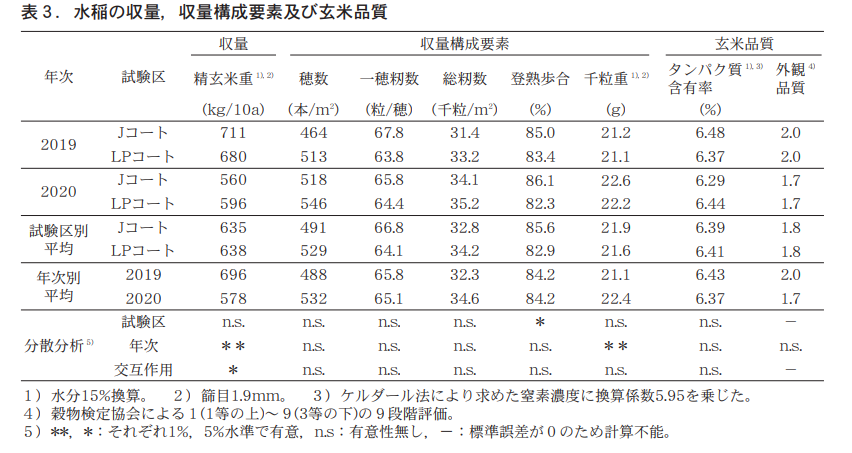

水稲の窒素吸収量についてJコート区とLPコート区を比較すると,2019年はJコート区で低く推移し,2020年は同等に推移した(図1)。Jコート区の生育は,2019年の場合,LPコート区よりも6月以降茎数が少なく推移し,2020年の場合,葉色が低く推移した(図3)。これはJコートL70の窒素溶出のスピードがLPコートよりも遅かったことが影響したと考えられた。収量,収量構成要素及び玄米品質についてJコート区とLPコート区を比較すると,2カ年とも統計的に有意な差はなく同等であった(表3)。

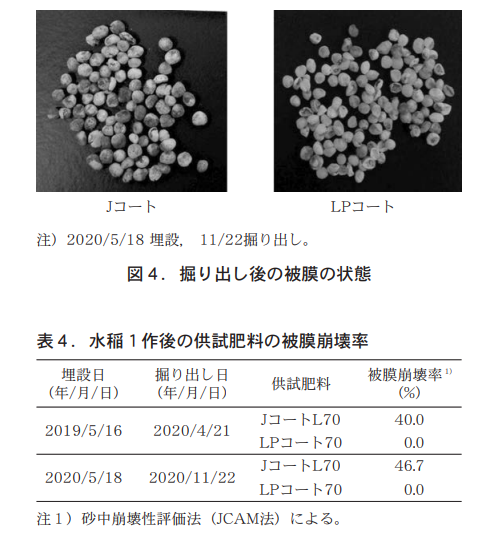

水稲1作後の供試肥料の被膜崩壊性について,外観ではいずれも明瞭ではないものの(図4),被膜に外圧を加えて評価する砂中崩壊性評価法(JCAM法)によると,水稲1作後の被膜の崩壊はLPコートでは認められなかったのに対して,Jコートでは4割程度の崩壊が認められた(表4)。

4.まとめ

近年,新たに開発された被膜が崩壊しやすい被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性を検討した。その結果,JコートL70の窒素溶出はLPコート70よりも遅れる傾向にあるが,収量は同等であった。また,水稲1作後の被膜崩壊率はLPコートよりも高く,被膜の系外への流出防止に寄与することが期待される。

ただし,本試験の結果は5月上中旬に全層施用した場合のものである。秋田県では移植時の側条施肥技術が普及しており,施用時期が5月下旬になることも想定されるものの,施用時期の違いが肥料の窒素溶出や水稲の生育に及ぼす影響については未検討である。加えて,Jコートの被膜崩壊率はLPコートよりも高かったものの,水稲1作後では4割ほどであった。被膜の系外流出を抑制するためには,埋設期間と被膜崩壊率の関係やほ場規模での流出量の把握など更なる検討が必要であろう。

参 考 文 献

1)上野正夫.肥効調節型肥料(被覆肥料)を用いた実用的普及技術.

農業と科学.p.6−11(2017)

2)日本肥料アンモニア協会,全国複合肥料工業会.

海洋漂着プラスチックを巡る肥料業界の対応について(2019)

土のはなし−第3回

よい土の条件 物理的性質−その2

土の硬さはどのようにしてきまるのか

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

先月は,作物生産にとってよい土であるための4条件のうち,土の物理的性質にかかわる条件の一つ「土の厚みと硬さ」から土の厚みについて考えた。今月は「土の硬さ」をとりあげる。

1.土の硬さを決めるもの

土にはスコップで掘ることができないくらい硬い土もあれば,楽々と掘ることができる土もある。

いったい,土の硬さは何によって決まるのか。基本的には「土の粒」の大きさ(粒径という)が土の硬さを決めている。土の粒?と不思議に思う人がいるかもしれない。しかし,砂と粘土を思い出してほしい。砂はザラザラして目で見て一粒一粒を確認できる。しかし粘土の粒は,目で見て大きさを確認できず,かたまりでしか見られない。

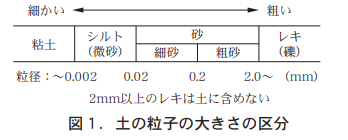

土に含まれる有機物を完全に取り除いて,土の粒だけにすると,砂(粗砂と細砂の2種類に区分される)と粘土(ここでいう粘土とは,粘土細工に使う粘土のことではなく,図1に示した非常に細かい土の粒子を意味する)と,その中間の大きさであるシルト(微砂)とよばれる3種類の粒子で土は構成される。問題はこの3種類の粒子がどのくらいの割合で土を構成しているかである。

2.土の粒が細かいほど硬い土になる

ある容器にガラス玉をつめたとすると,ガラス玉が小さいほどすき間なくつまる。大きいとすき間なくつめることができず,空間がたくさんできる。一定の容積にどのくらいの粒がつまっているのかを表現するのに,「ち密度」という言葉を用いる。ち密度は,大きいガラス玉でつめるより,小さいガラス玉でつめたほうが大きくなる。粘土は最も細かい粒なので粘土質の土はち密度が大きい。逆に砂は粒が粗いため,砂質の土はち密度が小さい。このため,粘土質の土は一定の容積にきっちりつまって硬い土となる。粒子の粗い砂質の土が粘土質の土のように硬い土をつくることはあまりない。

3.土の粒の大きさはどのようにして決まる?

では,土の粒の大きさはどのようにして決まるのだろうか。土の粒の大きさが生まれながらにして決まっているのであれば,粘りつく土や砂のような土というちがいは出てこないはずである。土の粒の大きさは土のでき方と関係している。

土の原料は基本的に岩石(母岩)である(火山灰に由来する黒ボク土などは例外)。その岩石が風化作用で細かく砕かれていく。その細かく砕かれた岩石を土の母材という。土を構成する粒子の大きさは,原料となる岩石の質と,風化作用の影響程度で決まる。風化作用の時間を長く経験したり,岩石がもろくて風化作用をうけやすかったりすると,土は細かい粒子,すなわち粘土やシルトといった粒子が多くなる。その結果,細粒質の土ができる。この逆が砂質(粗粒質)の土である。その中間の状態が中粒質の土である。

4.土の硬さを変えるには超長期の時間が必要

土が硬いのは,土の粒子が細かくち密度が増すことに起因している。その土の粒子には,岩石が砕かれ,生物の作用をうけて土ができあがるまでに要した時間が閉じ込められている。したがって,土の硬さを本質的にやわらげるのには,気の遠くなるほどの超長期の時間をかけた努力を必要とする。

たとえば,堆肥などの粗大有機物を,何世代にもわたって土に与え続けることで,土の中に有機物によるクッションをつくり,それによって少しずつ土を軟らかくするのである。このほか,砂などを混ぜればいいと思うかも知れない。もちろん,理屈のうえでは可能である。家庭菜園程度の小さな面積なら可能かもしれない。しかし,大きな畑では,砂が近くに大量になければならない。砂といっても海岸の砂は塩分があるので適さない。川砂でなければならない。このようなことを考えると,細粒質の土に砂を持ちこむというのは絵に描いた餅で現実味に乏しい。粘質な土を砂質の土に変えることなどは,およそ不可能である。

5.土の硬さは土の粒子だけでは決まらない

ここまで,話をわかりやすくするために,土の硬さを土の粒子だけで説明してきた。しかし,土の硬さというのは,それほど簡単なことではない。たとえば,同じ土でも含まれている水分によって土の硬さは変化する。これは粘土質の土を乾燥させると,カチカチに硬く固まってしまうことからもわかるだろう。そんな土でも,少しずつ水を含ませていくと軟らかみが増し,ついにはドロドロに液状化し,硬さという概念の外になる。

一口に土の硬さと言っても,硬さの本質は非常に複雑である。ここでは話を単純化させている。

6.根の伸びに影響を与えるのは硬さだけでない

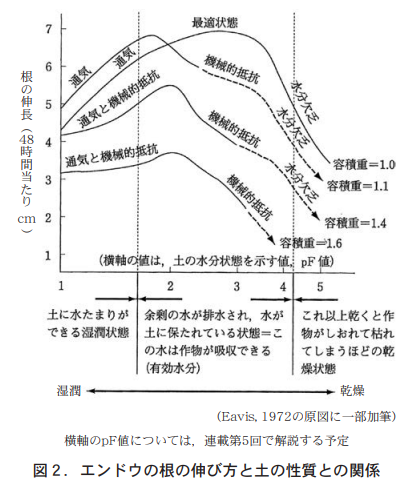

先月と今月で土の厚みと硬さを問題にした。それは,根が伸びることができる有効土層の厚みを考えたかったからだ。しかし,根が伸びるかどうかは,土の硬さだけで決まるのではない。作物の根が伸びることを阻害する要因には,次の3つがある。①土の硬さに由来する機械的な抵抗,②土の中に十分な空気が送り込まれて根の呼吸に悪影響を与えないようになっているかを示す土の通気性,さらに③土の水分条件が加わる。そしてこれらの要因は独立しているのではなく,相互に関連しあっているので余計に複雑である。

7.一般的な土では硬さは阻害要因にならない

図2は,上記3要因と根の伸びとの関係を検討した実験結果を示している。図2で容積重が1.0というのは,1cm3に乾燥した土が1gつまっていることを示し,ごく普通の一般的な土の値である。容積重が増えていくのは,土の粒子が細かく粘質になっていくと考えてよい。

そこで図2によると,土に水たまりができるような湿潤状態では,土の中のすき間は水で満たされており,土に酸素が不足する(通気不良)。このため土の容積重に関係なく,エンドウは酸素不足で根を十分に伸ばせない。

水たまりがなく,土が水をある程度含んでいるときは,今度は機械的抵抗,すなわち,土の硬さが根の伸びを阻害する。ただし,それは容積重が1.1を超えるようなやや細粒質(粘質)の土の場合のことである。容積重が1.0くらいまでの一般的な土では水があり,土の中のすき間には空気もあるので,根が伸びるには最適の状態になる。

土が乾燥してくると,容積重の大きな土(細粒質・粘質)では,硬さによる機械的抵抗が根の伸びを阻害する。しかし,容積重が1.0の一般的な土では,硬さによる機械的抵抗が根の伸びを阻害していない。そして,当然であるが,作物がしおれてしまうほど乾燥した土では,容積重と関係なく水不足が根の伸びを阻害する。

つまり,土の硬さが問題となる土は,細粒質の土(粘質な土)であって,一般的な土では,硬さそのものが根の伸びを阻害することはあまり考えなくてもよいという結論である。黒ボク土(火山灰由来の土)のように容積重が小さく軽い土では,土の硬さはほとんど問題にならない。むしろ,黒ボク土はその軽さのために風食(風で土がとばされること)の被害を受けやすい。